家庭用太陽光発電の導入メリットは?設置業者の選び方や保守の重要性、ZEH住宅の意義についても解説

再生可能エネルギーは、地球温暖化やエネルギー資源の枯渇といった世界的な課題に対する重要な解決策として注目されています。

本記事では、再生可能エネルギーの基本的な仕組みや種類、日本と世界の普及状況、メリット・デメリット、今後の展望までを詳しく解説します。

目次

再生可能エネルギーとは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど、自然界に常に存在し、繰り返し利用できるエネルギーのことを指します。化石燃料のように枯渇する心配がなく、持続的に利用できることから、地球環境に配慮したエネルギー供給手段として注目されています。

再生可能エネルギーの大きなメリットは、発電時にCO₂をほとんど排出しない点にあります。地球温暖化対策やエネルギー自給率の向上、地域経済の活性化など、複数の社会的効果が期待されます。

一方で、デメリットとしては、発電量が天候や自然条件に左右されやすい点、設備導入の初期費用が高い点、設置に適した立地が限られる点などが挙げられます。また、電力の安定供給を行うには、蓄電池や他の発電方式との組み合わせが不可欠です。

日本における再生可能エネルギーの導入は、年々着実に進んでいます。2023年度の速報値では、電力供給における再エネ比率は約22.9%に達しており、引き続き増加傾向にあります。

なかでも太陽光発電は日本の住宅や企業に広く導入されており、発電設備容量は世界3位です。国土面積あたりの太陽光導入量は主要国の中でも最大級とされています。

再生可能エネルギーにはさまざまな種類があり、それぞれ発電の仕組みや設置環境、向き不向きが異なります。ここでは、日本国内でも導入が進む代表的な5種類の再生可能エネルギーについて、発電の概要とメリット・デメリットを解説します。

太陽光発電は、太陽の光エネルギーをソーラーパネルによって電力に変換する仕組みです。昼間に発電を行い、必要に応じて蓄電池に電力を貯めて利用します。

メリット

デメリット

家庭用太陽光発電の導入メリットは?設置業者の選び方や保守の重要性、ZEH住宅の意義についても解説

風力発電は、風の力で風車(タービン)を回し、その回転エネルギーを電気に変換する発電方式です。

メリット

デメリット

バイオマス発電は、木材や農作物の残さ、家畜の排せつ物、食品廃棄物などの有機物を燃焼・発酵させることで生じるメタンガスを燃焼させて発電を行う方法です。

メリット

デメリット

水力発電は、水の流れや落差による運動エネルギーを使ってタービンを回し、発電する仕組みです。

メリット

デメリット

地熱発電は、地中深くの熱エネルギーを活用し、蒸気でタービンを回して電力をつくる方式です。

メリット

デメリット

再生可能エネルギーには、環境負荷の低減やエネルギー自給率の向上、経済面での波及効果など、多くのメリットがあります。ここでは代表的な3つのメリットについて、理由とともに詳しく解説します。

再生可能エネルギーのメリットは、発電時に二酸化炭素(CO₂)などの温室効果ガスをほとんど排出しない点です。火力発電のように化石燃料を燃焼させる方式では、大量のCO₂が発生し、地球温暖化の要因となります。

これに対して、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスなどの再エネは、燃焼工程がないか、燃焼してもカーボンニュートラルとされるため、環境への負荷が極めて低く抑えられます。

再生可能エネルギーは、エネルギー資源を海外からの輸入に頼る必要がなく、地域で生み出し地域で使う「地産地消型エネルギー」としても注目されています。

特に日本のようにエネルギー自給率の低い国では、再エネの導入は安定供給とエネルギー安全保障の観点からも重要です。

再生可能エネルギーの導入は、発電設備の設計・施工・運用・保守といった各段階で新たな雇用を生み出す可能性があります。

とくに地域に根差した発電事業が展開される場合、地元企業の参入機会が増え、地域経済の活性化にもつながります。

再生可能エネルギーは環境負荷の少ない電力源として注目される一方で、導入や運用における課題も存在します。ここでは代表的な3つのデメリットについて、背景や具体例を交えて解説します。

再生可能エネルギーは、その多くが自然の力を利用するため、発電設備の設置には立地条件が大きく影響します。たとえば太陽光発電は、十分な日照時間を確保できる開けた土地が必要であり、建物の屋根や遊休地の活用が進められているものの、都市部では設置スペースが不足しがちです。

さらに、設備を新たに設置するには、土地の取得や行政手続きに時間とコストがかかるため、導入には一定のハードルが存在します。

太陽光や風力といった再生可能エネルギーは、天候や時間帯によって発電量が大きく変動します。晴天時には多くの電力を供給できる一方で、曇天や夜間、無風状態などではほとんど発電できないという不安定さが課題です。

たとえば、晴天が続いた後に急に天気が崩れると、再エネ電源からの供給が一気に減少し、予備電源として火力発電などを稼働させる必要が出てきます。こうした急激な変動に対応するには、蓄電池の導入や火力発電との併用、電力需給の調整機能を持つスマートグリッドの構築が不可欠です。

現時点では、これらの補完技術が十分に整っていない地域も多く、再エネ単独での安定供給には限界があるといえます。

再生可能エネルギーの大量導入が進むと、電力系統(送電・配電網)に大きな負担がかかることがあります。電力系統は、需要に応じて安定的に電力を届ける仕組みですが、再エネは発電量が変動するため、系統への逆潮流(発電された電力が需要地ではなく送電網に戻る現象)や電圧変動が発生しやすくなります。

このような変動により、他の電源とのバランス調整や、配電設備の強化が求められる場合があります。たとえば、地方の過疎地に大規模な太陽光発電所を建設したとしても、送電インフラが脆弱であれば、発電された電力を都市部へ安定的に送ることが難しくなります。

また、既存の電力系統が再エネの増加に対応しきれない場合、系統接続が制限される「出力抑制」が発生することもあります。

気候変動への対応と脱炭素社会の実現に向け、世界的に再生可能エネルギーの導入が加速しています。日本国内においても、国策レベルでの脱炭素方針を背景に、再エネ関連のインフラ需要が大幅に拡大している状況です。

また、個人住宅や企業施設へのソーラーパネルや蓄電池の導入工事については、電力コスト削減と非常用電源確保の両面から注目が高まっており、施工業者の中長期的な需要の拡大が見込まれます。

再生可能エネルギーの普及に向けた展望について詳しく見ていきましょう。

蓄電池とは、繰り返し充電して使用できるバッテリーのことです。天候によって出力が変動しやすい太陽光発電や風力発電では、発電した電力をすぐに使いきれないケースも多くあります。そうした余剰電力を蓄電池に貯めておくことで、再生可能エネルギーの課題とされる「電力供給の安定性」を高める手段として注目されています。

また、日本は地震や台風などの自然災害が頻発する国でもあるため、停電などの緊急事態に備えた非常用電源としても、蓄電池の導入が有効です。

新たな電力系統を整備するには、多額の設備投資と長い工期が必要となります。そのため、近年では既存の系統を有効活用するための新たな取り組みが進められています。そのひとつが「コネクト&マネージ(Connect & Manage)」と呼ばれる方式です。

これは、非常時のために確保されている予備容量や、発電量が最大に達していない時間帯の余剰容量など、いわゆる“すき間”を利用して発電設備を接続する仕組みです。

オフサイトPPA(Power Purchase Agreement:電力購入契約)は、需要家が自社施設外で発電された再エネ電力を長期契約で購入する仕組みです。太陽光や風力による発電所と直接契約を結び、電力会社の送電網を通して電気を調達するため、立地制約のある都市部の企業でも再エネ導入が可能になります。

大規模な再エネ発電所の建設需要が拡大し、設計・施工・保守までを一貫して担える体制の構築が重要になります。

近年では、ペロブスカイト型や有機薄膜型といった次世代型の太陽電池が研究開発されており、これらの商用化が進めば、さらに多様な設置環境に対応できるようになります。軽量・フレキシブルな特性を活かし、従来は太陽光発電の導入が難しかったビルの壁面や自動車のボディなどへの応用も期待されています。

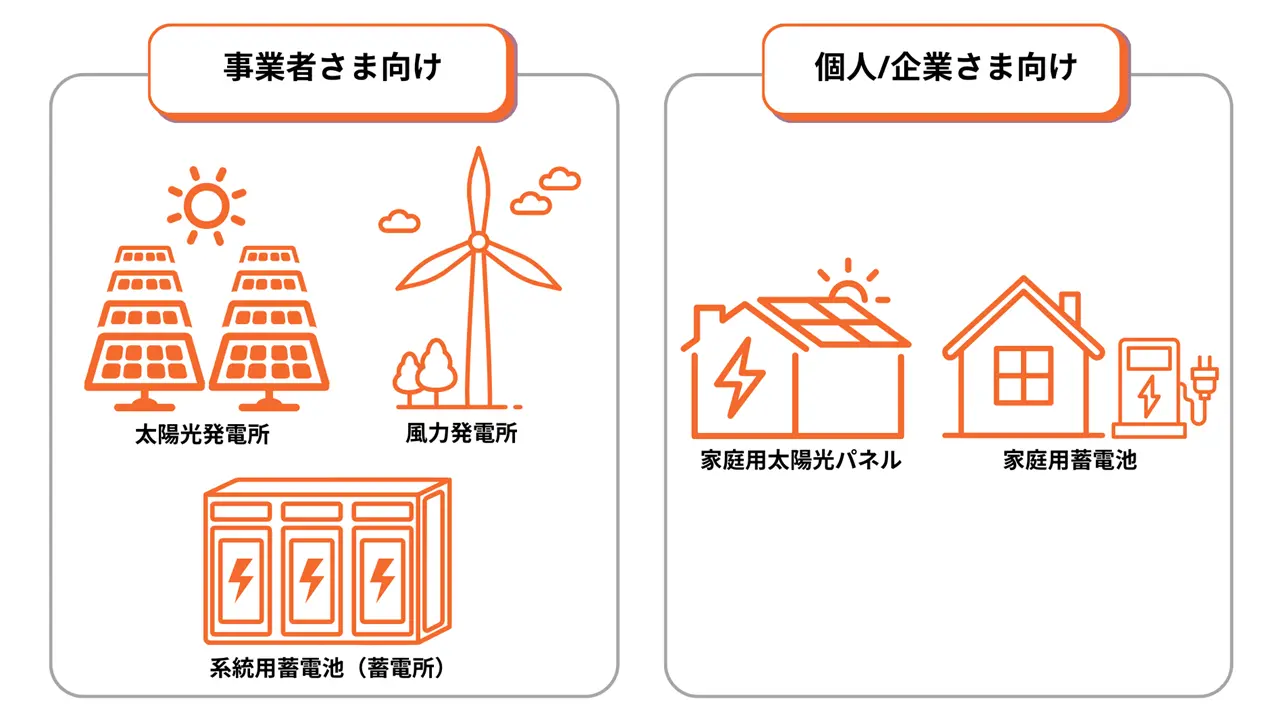

日本全国をカバーする施工・保守体制を有するバディネットは、太陽光発電所、風力発電所、系統用蓄電池(蓄電所)の建設において、用地の選定や調査、関係各所との交渉、接続検討・事業計画認定などの各種申請手続きや法令対応、さらには補助金、助成金の申請業務まで、幅広い業務を一括して対応しています。また、性能・コストを重視した機器の選定、設備設計、基礎工事、造成土木工事、設備工事、保守メンテナンスまで、すべての工程を対応できる体制を整えており、お客様の多様なニーズにお応えしています。

そのため、EPC事業者として、再生可能エネルギー設備の設計から施工までをワンストップで支援することが可能です。

さらに、個人・家庭用のシステムから、公共施設やオフィスビル、工場の産業用途に至るまで、多種多様なソーラーパネルや、併用が求められることの多い蓄電池の設置工事についても、柔軟に対応いたします。

再生可能エネルギーは、脱炭素社会の実現に向けた中心的な役割を担う存在です。太陽光や風力、水力、地熱、バイオマスといった多様なエネルギー源は、それぞれに特性や課題を持ちながらも、今後のエネルギー供給において不可欠な要素となっています。

今後は、蓄電池やスマートグリッド、次世代型太陽電池といった新技術の発展により、再エネの課題である不安定な電力供給や系統制約も徐々に克服されていくでしょう。また、電力系統の増強やオフサイトPPAのような新たなビジネスモデルの普及も、再エネ導入を後押しします。

バディネットでは、再生可能エネルギー設備の導入・施工・保守に関する豊富な実績と体制を活かし、太陽光発電所や蓄電池の設置工事から、制度対応・申請業務までワンストップで対応可能です。再エネの導入をご検討中の事業者様は、ぜひお気軽にご相談ください。持続可能な未来づくりを、私たちと一緒に始めてみませんか。

この記事の著者

Buddy Net CONNECT編集部

Buddy Net CONNECT編集部では、デジタル上に不足している業界の情報量を増やし、通信建設業界をアップデートしていくための取り組みとして、IoT・情報通信/エネルギー業界ニュースを発信しています。記事コンテンツは、エンジニアリング事業部とコーポレートブランディングの責任者監修のもと公開しております。