【徹底解説】ITデバイス保守の常識が変わる!「Buddy Qr(バディキュア)」ってどんなサービス?

サービス

選ばれる理由

ソリューション

企業情報

採用情報

インフォメーション

インフォメーション

「通信建設業界とバディネットを、もっとオープンに。」をテーマに

様々なコンテンツを発信

こちらのページでは、通信インフラ事業者よりLPWA基地局工事・センサー設置調査保守業務を請け負う株式会社バディネットによる「LPWAとは?概要と定義」の解説記事を紹介しています。各種お問い合わせは、本ページ下部にある「お問い合わせ」ボタンよりお願いいたします。

“LPWA(読み方:エルピーダブリューエー)”とは、”Low Power Wide Area”の略語です。日本語では、”Low Power”が「省電力」、”Wide Area”が「広域エリア」といった意味となります。また、類語で”LPWAN(読み方:エルピーワン)”がありますが、こちらは、”Low Power Wide Area Network”の略語となり、意味は「LPWAを用いて構築したネットワーク」です。

特定の技術やサービスのことを指しているわけではないため、わかりそうでわかりづらい”LPWA”ですが、簡単にメリットも交えわかりやすく一文でまとめると「消費電力を抑えながらセンサーが取得した情報を遠くまで送信するIoT向け無線通信技術」と表せます。

※「IoT向け」とありますが、ITエンジニア等の専門職に限った話ではなく、一般消費者が日常的に使用しているインターネット通信を用いて実現するIoT社会の一規格を指します

ちなみに、”Wikipedia”では次のように定義されています。「Bluetoothなどの近距離無線(~数十m程度)では満たせないカバレッジの無線アクセスの分類。低消費電力、低ビットレート、広域カバレッジを特徴とする。LPWAの明確な定義は定まっていないが『長距離のデータ通信』、『低消費電流』という2つの特徴を満たしている通信ネットワークがLPWAと呼ばれている。」

LPWAは公共サービスや産業活動、個人の生活にいたるまで様々なシーンの「見える化」に寄与し、それら抽出したデータをAIで自動的に分析するという効率的なソリューションへとつながるため、実に幅広い使い道があります。

例えば、公共サービスの場合、自然災害対策として河川の水位などのデータをネットワーク経由で集め監視することで、氾濫、崖の崩落、ダムの決壊を予見し近隣の住民を守ります。

産業分野であれば物流・輸送管理の効率化を図ることができ、個人の生活においては地域振興や市民生活の利便性向上を目指すスマートシティやスマートコミュニティを支える技術として活用できます。

「LPWAは何ができる?」「何に使うの?」といった目的に対しては、まだまだできることや可能性が拡がるため今日も日本のどこかで実証実験が行われています。

※当社バディネットのLPWA基地局・センサー設置実証実験はこちら

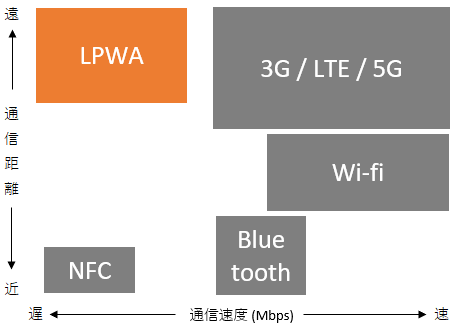

他の通信規格との違いについて、通信距離と通信速度の二軸で下図にまとめました。この図から、LPWAはLTEやWi-Fiなど他の通信規格に比べ遠距離・低速度ということがわかります。

ここでは、LPWAが抱える現時点の問題点として下記の3点を挙げます。